休肝barのショートストーリー

第1話 「(株)アボカド」

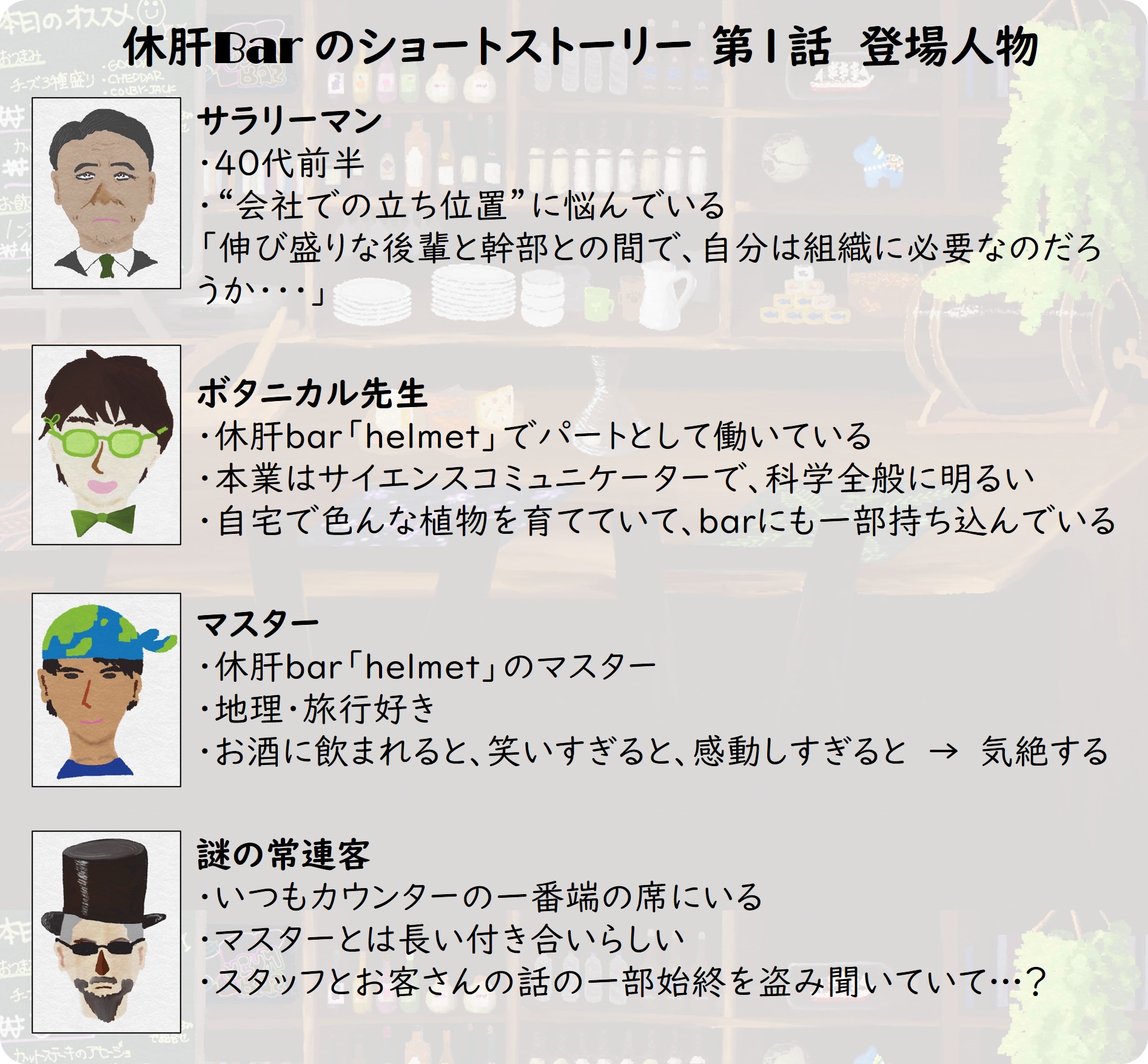

登場人物

カランカラン…。

カランカラン…。

入口のベルが鳴る。潮の匂いが混じる初夏の海風とともに、少し疲れた顔をしたサラリーマン風の男性がエントランスをくぐった。外は夕暮れ時。おもてのプロムナードは一日のうち一番の賑わいを見せ、仕事終わりの会社員、学校帰りの高校生、散歩をしている近所の家族が行き来している。

「いらっしゃい。ボタニカル先生、ご案内お願いします!」

地球柄のバンダナをしたマスターの声が店内に響き渡り、店の奥で食器を拭いていたスタッフが準備を始めた。

「こんばんは。お仕事、お疲れなのですか。」

テンプルに若葉のモチーフがある緑色の眼鏡がトレードマークのスタッフは、お通しのピクルスを出しながら、入口から二番目のカウンター席に座ったその男性に声をかけた。気持ちのいい茜空にもかかわらず、どんよりとした曇り空のような表情をしているのが気になった。

「ははは、顔に出ちゃってるかな。失礼失礼。」

少し頬を緩ませた男性が答える。お飲み物が決まりましたら仰ってください、とボタニカル先生は微笑み返す。

しばらくの沈黙が流れた後、男性が飲み物をオーダーした。

「とりあえず生で。」

メニューに目を落とす(そぶりを見せた)男性のリクエストが何となく予想がついていた彼は、用意していた言葉を返した。

「ごめんなさいね。生憎当店は、生ビールをはじめアルコール類を一切扱っていないんですよ。代わりにこのノンアルコールビールはいかがでしょうか。爽やかな喉越しで、美味しいですよ。」

もはや定型文のようなこのフレーズを何回言ったのだろうか、と心の中で呟き、男性のリクエストの代替案として提示したその飲み物の王冠を開けた。

マスターが店を開いてから5年、細々と営業を続けてきたが、知る人ぞ知る隠れ家的な空間を求めて常連客も定着してきている。町の中心からほど近い場所に位置しているため、場末のバーとまでは行かない。が、そもそも季瀬津町が鉄道の終着駅がある町だ。どこか世間に取り残されたような、少し錆びた街並みが広がっているこの辺りの景観を考えると、季瀬津町そのものが「場末」といっても過言ではない。

とにかくこのお店、一見お酒が飲めそうな雰囲気であるがゆえに、ふらっと立ち寄ってみた初見の客もちらほらいる。その都度さっきのようなやり取りが行われるが、マスターはそれも仕方ないし、寧ろ会話が生まれるきっかけになるからいいか、と思っている。

「根子川市のオフィス街に支店のある銀行の営業をしています。今日は仕事を早く切り上げて、電車に乗ってここまで来ました。さっきまですぐそこの海岸を散策していたんですよ。それで一杯ひっかけてから帰ろうかなと思って。」

男性は、ノンアルコールビールを持ったボタニカル先生に話しかけた。

「そうでしたか、ここの海はいいですよね。穏やかな渚を見ていると、日ごろの喧騒を一旦忘れることができるというか。以前も営業でこの辺りにいらっしゃったんですか。」

「ええ、しょっちゅう来てましたよ。でも仕事中はゆっくりすることができなかったですね。今回初めてちゃんと海を眺めたかもしれません。こんなに綺麗だとは思いませんでした。ただ暫くしてふと我に返って、なんでこんなところでぼーっとしているんだ、明日は融資の相談があるし、財務分析のために資料の整理もしないといけないじゃないか、と。」

「なるほど、それでさっき疲れた顔を…」

「ええ。ただ、単に明日の仕事のことを考えるだけならいいんですが、またそれとは別に日ごろの悩みがね…」

営業マンの男性はノンアルコールビールを一口飲んだ。意外にも本格的な麦の味わいがして、いつも飲んでいるそれとの違いをちゃんと説明出来ないと感じた。

「――といいますと?」

「実は最近、うちの若いのが急成長していてね。何というか、伸び盛りの若手と幹部との間にいて、引け目を感じることがあるんですよ。自分はここにいる意味があるのかと、立ち位置や存在意義に悩んでしまって…。だから今日この海に来たのも、その状況から少し逃げ出したくなったからなのかもしれません。」

おもむろに、ボタニカル先生は満面の笑みで、よっこいしょ、と背丈が60cmほどある植物が植わった素焼きの鉢をカウンターに置いた。

様子を見守っていたマスターは(お、はじまった)という表情でニッと笑った。

「これはアボカドの株、否、アボカド株式会社です。」

唐突なボタニカル先生の言葉に、営業マンはきょとんとしている。アボカドってこんな葉っぱなのか、しかし見てのとおり「株」であるということは分かるが、株式会社とはどういうことなのか…。彼の脳内の思考は追い付かず、若干ショートしたようになった。

「このアボカドは育て始めて7カ月目になります。この株全体を会社に例えると、実はとても合理的なんですよ。」

クエスチョンマークが浮かんだ表情で営業マンはボタニカル先生を見上げた。

「種から新芽が出て、上へ上へと生長してこんなに高くなりました。今も葉の数がどんどん増えていますよ。このやわらかい黄緑色をしている小さめの葉は最近芽生えてきた若葉です。日に日に大きくなっていますよ。育ち盛りです。」

営業マンは一番上にあるその若葉を見ていたが、ふと目線を落とすと、深緑色の葉に気づいた。

「そうすると、この下の方についている葉っぱは古参だな。見た目は青々とはしているんだが、若い葉っぱの陰に隠れてしまっている。何だか自分を見ているみたいだね。」

「では、この古い葉はすでに生長が止まっていて、もうじき落ちてしまうと思いますか。」

ボタニカル先生は真剣な表情で営業マンに問いかけた。

彼は少しの間考え、残りのノンアルコールビールを口に含んだ後、喋り始めた。

「やはりそう思います。若い葉っぱのほうが伸びしろがあるし、株全体に必要な養分を多く吸収する存在なのではないでしょうか。古い葉っぱも前はそうだったかもしれないけど、今はその座を奪われて、もう役目を終えているんじゃないかな。」

ボタニカル先生は、その古参の葉に自身を投影して少し落ち込んでしまった様子の営業マンに目を向けて一呼吸を置いたのち、答えた。

「実は、この古参の葉、今も生長を続けているんですよ!だからお客様の予想は不正解。現役バリバリです。」

「なんと、それは意外でした。」

営業マンは予想が外れた悔しさより、無意識のうちにそうであってほしいと思っていた答えが返って来たことによる嬉しさや安堵のような感情が芽生えて、自分でも知らないうちに顔をほころばせていた。

「意外でしょ。実は古参の葉もまだ生長していて、株に必要な養分を取っている。その中には、若葉の生長に必要な養分も含まれています。もちろん枯れて落ちる時はいずれ来ますが、この葉は落ちませんよ、当分の間はね。全体の生長を考えると、まだまだ古参も活躍しないといけないんですね。」

「若い葉っぱが一人前になった時点でお役御免なのかと思っていました。」

「そんなことないです。よく見てください、いい色になってきているじゃないですか。濃い緑色に。」

ボタニカル先生はさらに続ける。

「そうそう、もう一つ、株を上から見るとわかるんですが、それぞれの葉が絶妙なバランスで配置されています。株の全体を確実に生長させるための最適解です。ね、アボカド株式会社はスマートな組織でしょ。」

「なるほど。ピークを過ぎたように思える古参でも、組織全体の中ではまだまだ役割があるということか。」

「伸び盛りの若手に比べて勢いはないかもしれませんが、多くの経験がある。苦労も知っている。お客様の組織でも、そういったことを若手に伝える場面があったりするのではないでしょうか。少なくとも、引け目を感じている場合ではないですよね。」

営業マンは、うんうん、と頷いた。目の奥には光が輝きはじめていた。

すると突然、マスターから営業マンにグラスが手渡された。

「ノンアルコールの赤ワインです。赤ブドウの代表格であるメルローを使ったもので、丹精込めて熟成させて本物のワインを作った後に、アルコール分を抜いたものです。ワイン本来の香りや風味を損なわずして、ノンアルを実現させていますよ。」

「あ、あの、マスター。私、頼んでないのですが…」

「あちらのお客様からです。」

「えっ!?」

営業マンは慌ててマスターが手で示した方に顔を向ける。カウンター席の一番奥に、シルクハットにサングラスをかけた還暦過ぎの男がいた。思わぬ贈り物に営業マンがありがとうございます、と会釈をすると、彼はハットを僅かに持ち上げ、無言で応えた。

「じっくり経験を積んできたお客様にぴったりなノンアルワインですね。」

アボカドの鉢植えを丁寧に元の位置に戻したボタニカル先生が営業マンに向けて微笑した。

(あの方は誰なんだろう…もしかして話の内容、全部聞いていたのか…?)

「ありがとう。今度は若いのも連れてこようかな。お前はこの葉っぱだよ、そして俺はこの葉っぱ。組織にはどちらも必要だ、なんて言ったら説教臭いかな。」

いいんじゃないですか、とマスターやボタニカル先生は笑う。

「また、お一人でも、職場の方とでもいらしてください。たまには必要な時間だと思いますよ。海を眺めるのも、こうして見ず知らずの人に相談をするのも。まあこれで、少なくとも私たちとはもう知り合いになりましたが。」

ボタニカル先生は、会計を終えた営業マンに声をかけた。

「ありがとうございました。またどうぞ!」

マスターの声とドアベルが鳴り響いた。営業マンの足音が遠ざかっていく。

「さてと、アボカドに水をあげよう。」

じょうろを持ったボタニカル先生が蛇口をひねる。窓の外には、すっかり夜の帳が下りていた。

あとがき

それにしてもサイエンスコミュニケーターのように、専門的、学術的な話を分かりやすく嚙み砕いて、その分野に明るくない人や子どもたちに伝えることはとにかく難しいです。その分野に明るいだけでなく、相手に合わせてアウトプットするためのアプローチ方法や語彙力、伝わる話し方などを磨くことも必要なはずですし、時には答えのない問題を人を巻き込んで一緒に考えることもあると思います。だからそれができる人は素直にすごいなと思います。

ちなみに、ボタニカル先生のモデルの方に出来上がった原稿を読んでもらったとき、「景色がすっと想像できるの、周辺の景色を絵として作りこんであるからだろうか…」と感想をいただきました。嬉しいです。そもそも自分が描いた絵を空想の町(季瀬津町)の景色に当てはめたことから始まり、その町の中にお店(休肝bar)を作るところまではできたのですが、そこに集う人々でショートストーリーを作ろうと思ってからは、誰かの協力なしには出来ませんでした。提案してみてよかったです。ありがとうございました!